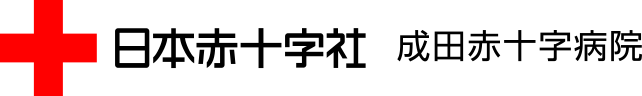

脚の付け根にある股関節は、寛骨臼(臼蓋)という骨盤側の受け皿に、骨頭という大腿骨側のボールがはまりこむ形をしており、体重を支えるとともに、脚を開いたり閉じたり自在に動かせるというはたらきを持っています。(図1)

変形性股関節症は、その受け皿(臼蓋)とボール(骨頭)の表面でクッションの役割を果たしている軟骨がすり減り、徐々に骨も変形して痛みや動かしにくさ(可動域制限)が出る病気です。(図2)

はじめの症状は立ち上がりや歩き出しの時の股関節の痛みで、徐々に痛みが強くなり、靴下が履きにくい、爪が切りにくい、などの症状が出てきます。さらに変形が進むと、階段の昇り降りが辛くなり、歩く時に体が傾いたり脚を引きずるようになったり(跛行)、左右で脚の長さに差が出たり(脚長差)するようになります。

また、脚の付け根だけでなく腰やお尻、太もも、膝にも痛みが出ることがあります。

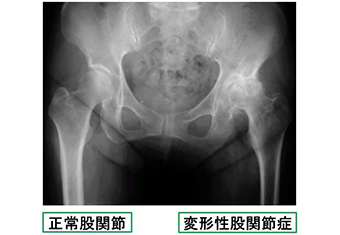

日本での変形性股関節症の大部分は、骨盤側の受け皿が小さいために体重を支える負担が大きいことが原因で起こります。(図3、寛骨臼形成不全)寛骨臼形成不全自体は子供の頃からありますが、症状が出てくるのは40代から50代以降が多く、その大部分は女性です。そのほかにも肥満や力仕事などによる負担、昔の骨折や細菌感染、骨粗鬆症による細かい骨折なども原因となり、それらが合わさって起こります。

図1

図2

図3

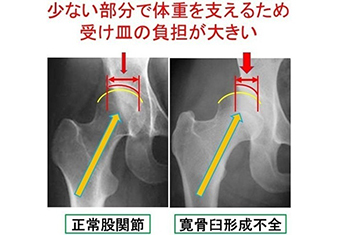

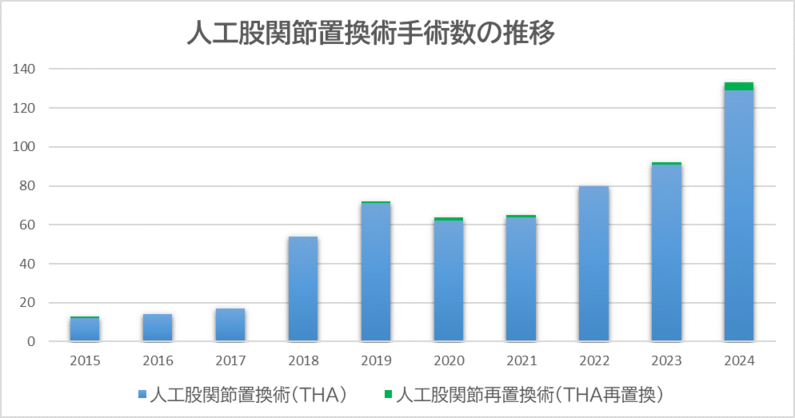

変形が進んで痛みや動かしにくさが強くなった場合には手術が必要となります。傷んだボール(骨頭)と受け皿(臼蓋)の一部を取り除き、金属製の人工関節(インプラント)に置き換える、人工股関節手術(THA)が一般的です。その手術件数は年々増加しており、現在日本全体では年間7万件程度が行われています。(図4)

通常の人工股関節は、骨盤側の受け皿(カップ)、大腿骨の中に入れる土台(ステム)、ステムにつながるボール(ヘッド)、カップとヘッドの間のクッション(ポリエチレン)の4つの部品でできています。(図5)

また、年齢や骨の状態によっては医療用の骨セメントを使用することもあります。

図4

図5

人工股関節の手術方法には様々なものがありますが、当院では2018年からAMIS(anterior minimally invasive surgery:前方最小侵襲手術)アプローチと、三次元術前計画という方法を採用しています。

人工股関節の手術アプローチ(関節への入り方)には後方(後ろから)、側方(横から)、前側方(斜め前から)、前方(前から)と大きく4つの方法があります。

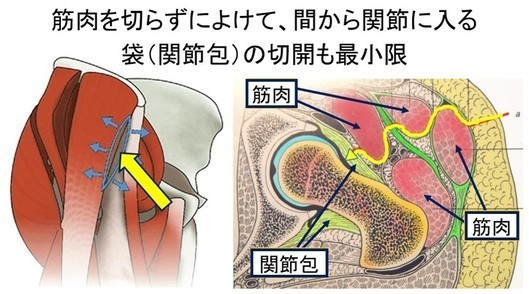

その中で前方アプローチは、8cmから10cm程度の小さな創から、お尻や太ももの筋肉を切らずに筋肉と筋肉の間から関節へ入ることで、術後の痛みが少なく筋力の回復も早いことが特徴です。このように皮膚切開が小さく、筋肉など身体への負担が少ない手術方法はMIS(minimally invasive surgery:最小侵襲手術)と呼ばれています。

さらにAMISアプローチでは、関節を包む袋(関節包)の切開も最小限にして専用の器械で手術を行うことで、筋肉や神経をさらに痛めにくく、重大な術後合併症である脱臼(人工関節のボールが受け皿から外れてしまうこと)も起こしにくいことが特徴です。(図6)

術後のリハビリでは、手術の翌日には車いすに移り、立つ、歩行器で歩くというリハビリを開始し、遅くても1週間以内には杖歩行を開始し、多くの患者さんは2週間前後で階段の昇り降りもできるようになって自宅に退院することができます。

当院は2025年に国内に16施設(2025年6月現在)あるAMISの研修施設の1つに指定されています。

ただし、股関節の変形の程度によってはAMISでは行えない場合もあります。

図6

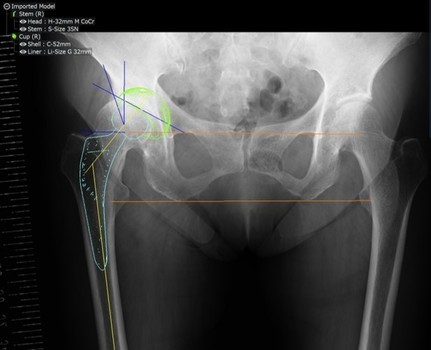

従来のレントゲンを使用した二次元の術前計画では、手術前にある程度の骨の形や金属インプラントのサイズしか把握できませんでした。(図7)

図7

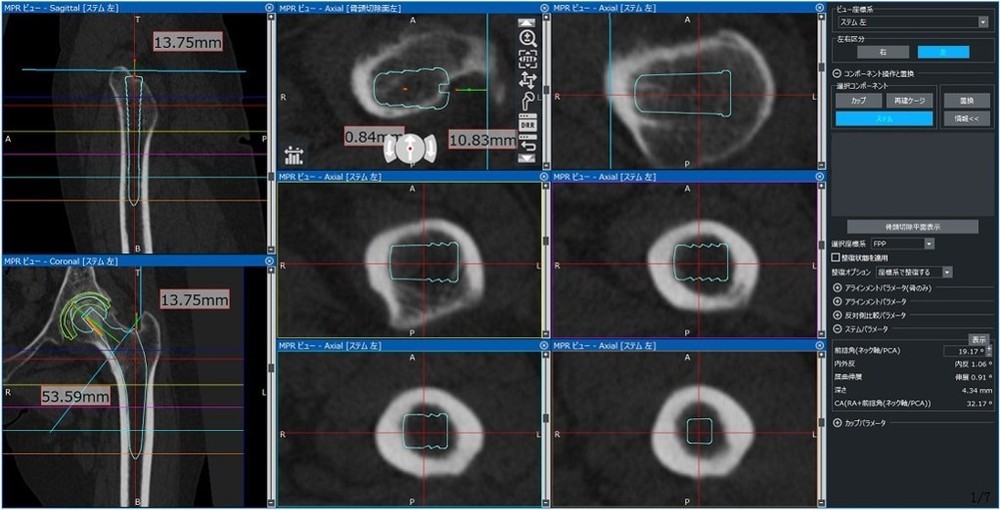

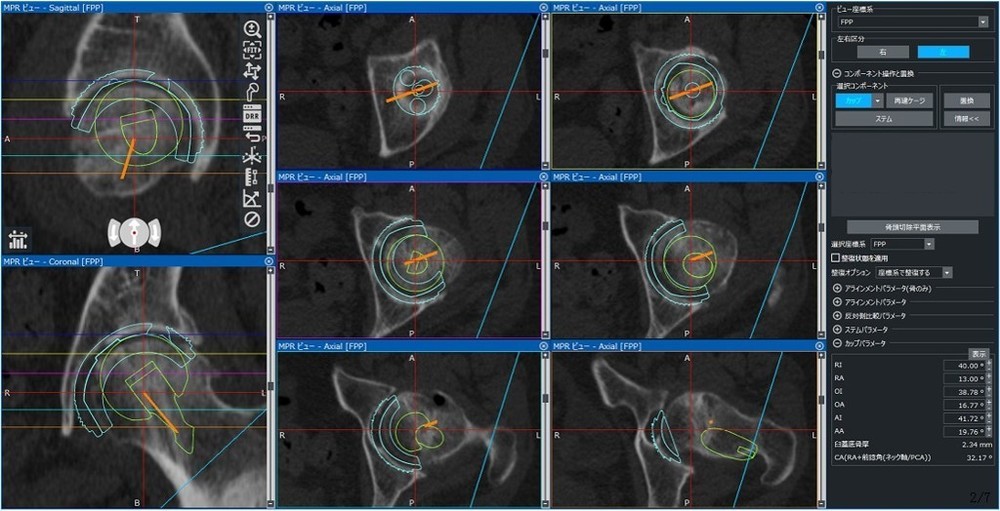

しかしCTを用いた三次元術前計画では、患者さん1人1人の細かい骨の形を把握し、金属インプラントの種類やサイズだけでなく、最適な設置位置や角度、術後の脚の長さ、余分な骨の削る量などの詳細な計画を立てることができるようになりました。(図8、9、10)

これにより術後の痛みや可動域制限・違和感を軽減し、術後合併症の脱臼をできる限り避け、また一般的に20年から30年の寿命と言われている人工股関節を長持ちさせる効果も期待されます。

図8

図9

図10

JMIP認証病院

JMIP認証病院 日本医療機能評価機構

日本医療機能評価機構